一. 五行介紹

五行學說始見於夏商時期,於春秋戰國得以完善,直至今日仍深深影響中國社會的各個領域之中。

五行最初被稱為五材,包含了木、火、土、金、水這五種元素,古人認為萬物皆由這五種基本元素所構成,因此,我們可以看見古代許多的學問都與五行有著密切的關連,如:易學命理、中醫學、養生學說等。

下列,楊老師將規納出總表,讀者可更清楚的知道五行在不同事物上的對應關係。

| 五行 |

五臟 |

五志 |

五方 |

五色 |

氣候 |

天干 |

地支 |

| 木 |

肝 |

怒 |

東 |

青 |

風 |

甲、乙 |

寅、卯 |

| 火 |

心 |

喜 |

南 |

紅 |

暑 |

丙、丁 |

午、巳 |

| 土 |

脾 |

思 |

中 |

黃 |

濕 |

戊、己 |

辰、戌丑、未 |

| 金 |

肺 |

悲 |

西 |

白 |

燥 |

庚、辛 |

申、酉 |

| 水 |

腎 |

恐 |

北 |

黑 |

寒 |

壬、癸 |

子、亥 |

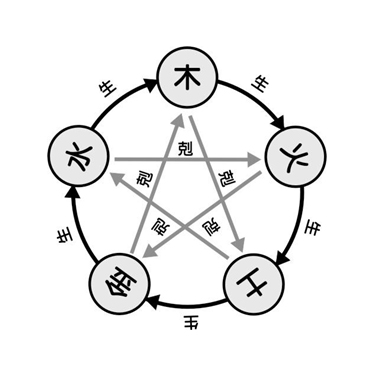

二. 五行相生相剋

在五行之中,相生的同時寓有相剋,反之,相剋同時也寓有相生。任何事物並非相生就好,相剋就壞,而是相輔相成,才能得以運行;如同自然界的食物鏈,必需透過不斷的循環與制約,才能保持宇宙萬物的平衡,因此,我們可將五行相生視為「循環」,而五行相剋即表「制約」。

倘若五行出現過盛或過弱的情況,便無法按正常的規律來達到生剋關係,會產生過旺者拒絕被剋,而過弱者又無法行相生之循環,故在命名時,需注五行的平衡關係,旺者宜洩,弱者宜扶之。

三. 五行相互關係

| 五行 |

五行相生 |

五行相成 |

五行相乘 |

五行相侮 |

| 木 |

強木得火

方化其頑 |

木旺得金

方成棟樑 |

木弱逢金

必為砍折 |

木能剋土

土重木折 |

| 火 |

強火得土

方止其燄 |

火旺得水

方成相濟 |

火弱逢水

必為熄滅 |

火能剋金

金多火熄 |

| 土 |

強土得金

方制其害 |

土旺得木

方能疏通 |

土衰遇木

必遭傾陷 |

土能剋水

水多土流 |

| 金 |

強金得水

方挫其鋒 |

金旺得火

方成器皿 |

金衰遇火

必見銷鎔 |

金能剋木

木堅金缺 |

| 水 |

強水得木

方洩其勢 |

水旺得土

方成池沼 |

水弱逢土

必為淤塞 |

水能剋火

火炎水熱 |

五行相生:即有助長、促進之意,代表五行之間互相滋生、互相助長的關係。

五行相成:相成是依照五行相剋的次序,產生互相成就的現象。如金屬需經火鑄,才能成器。

五行相乘:指一方過於旺盛,導致產生過強的剋制現象。如水剋火,若彼此皆為平衡的狀態,則為制約,倘若水過於強盛,則會造成損害。

五行相侮:本為被剋的一方太過旺盛,產生反方相剋制的現象。如金本剋木,但若遇上木盛且強之際,則會遭其折損。

四. 五行生剋圖:

五. 五行的衰旺與節氣

五行於四季之中,皆有不同的盛衰,依照五行衰旺的程度,又可用:旺、相、休、囚、死這五字來表示。一般來說,當令者旺、我生者相、先我者休、克我者困、我剋者死。

這五字分別有不同的意義,下列,楊老師將個別簡述。

旺:當令之氣,為旺盛之狀態。如春分之時,草木生氣蓬勃,故「木」氣最為旺盛。

相:意表次旺,隨旺氣而生。如木能生火,故「火」在春分之時,則可隨木而旺。

休:旺盛之期已過,轉為休息之狀態。如「水」在冬季最旺,轉到春季則進入休息的狀態。

囚:表無力之氣,顯得一籌莫展。如五行中,金本剋木,但逢春季之時,木旺反欺金,故將「金」困住。

死:五行最弱之時,難有反抗之力。如五行之中,木剋土,故在春季之時,木盛「土」則死。

五行衰旺節令一覽表

| 節令 |

旺 |

相 |

休 |

囚 |

死 |

| 春 |

木 |

火 |

水 |

金 |

土 |

| 夏 |

火 |

土 |

木 |

水 |

金 |

| 秋 |

金 |

水 |

土 |

火 |

木 |

| 冬 |

水 |

木 |

金 |

土 |

火 |

| 四季月 |

土 |

金 |

火 |

木 |

水 |

◎所謂的四季月,為三月、六月、九月、十二月的最後十八日。

五行、木、火、土、金、水、五行相生相剋、五行相生、五行相剋、五行相互關係、五行生剋、五行的衰旺與節氣、旺、相、休、囚、死。